ヴァイオリンの音程 その2

ヴァイオリンの音程を取るのにピアノは使いません

(モバイルでは端末を横長にしてご覧ください)

(iPhoneなどで端末を横長にして画面の左側にブックマークなどの表示が出る場合は

画面最上部のアドレスバーの左側の青くなっているブック(本)のマークのアイコンをクリックすると消えます)

ヴァイオリンの音程はピアノで取れますか?

ヴァイオリンの音程を取るのにピアノを使うことはお勧めしません。

なぜなら、ヴァイオリンの音程はバイオリンの響きに耳を傾けることで正しく取れる

からです。さらに、ヴァイオリンとピアノでは、そもそも音律が異なるのです。

ヴァイオリンとピアノの音程は違う

同じ「ド」という音でも、ヴァイオリンとピアノでは微妙に音程が異なります。

これを実際に確認してみましょう。

[手順1]まず、ヴァイオリンのG線開放弦を調弦します

ヴァイオリンのG線開放弦の「ソ」の音を、ピアノの「ソ」と同じ音程に

調弦します。この時点では、ヴァイオリンとピアノの「ソ」は一致しています。

(左側がピアノの音程 右側がヴァイオリンでそれに合わせた音程)

(符頭の位置で、音程の高さの違いを表現しています)

[手順2]次に、D線で「ド」の音を取ります

D線の第3ポジションで、G線開放弦の「ソ」と完全に調和する「ド」の音を

ヴァイオリンで探します。ヴァイオリンにおいて和音が綺麗に調和する音程で

重音を弾くと、[差音]という低い音が聞こえてきます。

![左側にピアノの「ソ」の音、右際のヴァイオリンの音程で重音で「ド」を取り、正しい重音の音程になると[差音]を点滅で示すGIF画像](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sefd13a185b7c4246/image/id9527d0334b08a84/version/1760518274/%E5%B7%A6%E5%81%B4%E3%81%AB%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%81%AE-%E3%82%BD-%E3%81%AE%E9%9F%B3-%E5%8F%B3%E9%9A%9B%E3%81%AE%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E9%9F%B3%E7%A8%8B%E3%81%A7%E9%87%8D%E9%9F%B3%E3%81%A7-%E3%83%89-%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A-%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E9%87%8D%E9%9F%B3%E3%81%AE%E9%9F%B3%E7%A8%8B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%A8-%E5%B7%AE%E9%9F%B3-%E3%82%92%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%A7%E7%A4%BA%E3%81%99%EF%BD%87%EF%BD%89%EF%BD%86%E7%94%BB%E5%83%8F.gif)

なお、[差音]は2つの音が同時に鳴れば物理的に発生する現象であり、

新しい弦でも使用中の弦でも同様に聞こえますので、必ずしも弦を新品に

交換する必要はありません。

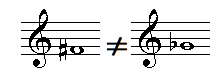

[手順3]ここで音程を比較してみます

(左側がピアノの音程 右側がヴァイオリンの音程)

(符頭の位置で、微妙な音程の高さの違いを表現しています)

このヴァイオリンの「ド」の音程を、ピアノの「ド」と比べてみてください。

ヴァイオリンの「ド」の方がわずかに低くなっていることが確認できる

はずです。

つまり、ピアノの「ソ」を基準にして、それと完全に調和するヴァイオリンの

「ド」を取ったにもかかわらず、そのヴァイオリンの「ド」はピアノの「ド」

とは一致しないのです。これは、ピアノが平均律という妥協的な音律で調律

されているため、完全に調和する音程関係を持っていないことを示しています。

全訳『コールユーブンゲン』(大阪開成館)の第一版 序言の最後にも

(この本は歌唱のための教本なので)

「階名唱法はまず伴奏なしで稽古させ、最後になって始めて(←出版の印刷のまま)

伴奏をつけるべきである。しかもその時、歌うべき音をピアノで一緒に奏しては

ならない。平均律に則って調律されるピアノを頼りにして正しい音程の練習は

望まれない。」と書かれています。

一方、ヴァイオリンは大まかに、重音は「純正律」、旋律は「ピタゴラス音律」に

大別されますが、それはあくまで大まかな分類でしかなく、さらに細かい音程に

分けられ、「ファ♯」と「ソ♭」のような異名同音でさえ異なる音程として奏でられ

ますが、そのような微細な音程の違いでさえも“響き”で確定できるのです。

オーケストラでの音程調整

さらに、オーケストラなどで演奏する場合、全体の響きに合わせて音程を微妙に

調整する必要があります。

様々な楽器が集まったオーケストラでは、演奏中に徐々にピッチが変化することも

あります。指揮者の意図や、他のパートとの調和を考えて、柔軟に音程を調整

します。

こうした繊細な音程調整は、機械的に決まった音を出すピアノでは教えられません。

ヴァイオリンの響きを聴き、周囲の音に耳を傾けることで初めて可能になります。

ヴァイオリン本来の音程の取り方

実は、ヴァイオリンには300年の歴史の中で確立された、ヴァイオリンならではの

音程の取り方があります。

この方法は、1960~1970年代頃まで、伝統的なヴァイオリン教育において

受け継がれてきました。ヘンリク・シェリングのような巨匠たちが当たり前のように

使っていた方法です。

ヴァイオリンは、正しい音程で弾かれると、最も美しく響く楽器です。その“響き”

の中に、正解があります。チューナーでもピアノでもなく、ヴァイオリン自身が

「正解はここですよ」と教えてくれるのです。

詳しくはヴァイオリンの音程の取り方のページもご覧ください。

正しい練習の順序

計算のやり方を習ってから、計算を正しく行う練習をします。

文字の書き方を習ってから、文字を美しく書く練習をします。

これと同じように、音程の取り方を習ってから、音階やエチュードや曲を練習

しなければなりません。

しかし現実には、多くの教室で「音程の取り方」そのものを教えずに、ピアノで

音を確認させたり、「よく聴いて」という抽象的な指示だけで済ませています。

ヴァイオリンの響きで音程を確定する

ヴァイオリンの正しい音程は、ヴァイオリン自身が教えてくれます。

正しい位置で指を押さえると、楽器全体が豊かに響き出します。この響きが最大に

なる位置を探すことが、ヴァイオリンの音程を取るということなのです。

ピアノの音と合わせようとすると、この「響く位置」からずれてしまうことが

あります。ピアノの音程は妥協の産物ですから、ヴァイオリンにとって最も響く

位置とは限らないのです。

ヴァイオリンの個性を生かす

ヴァイオリンの最大の魅力は、演奏者が音程を自由にコントロールできることです。

機械的に決まった音程ではなく、その瞬間に最も美しく響く音程を選択できる。

これこそが、ヴァイオリンという楽器の本質です。

ピアノの音で音程を取る練習をしてしまっていては、この自由を放棄することになり

ヴァイオリン本来の楽器の音を失うことを意味します。

そして、ヴァイオリンの練習においては常にヴァイオリンとしての音程で奏で続けて

ヴァイオリンをヴァイオリンとして響かせられるようにし尽くしたうえで、けれども

ピアノと合奏する際にはピアノの音程にこちらが寄り添うように微調整してあげる

ことによって、可能な限りヴァイオリンとしての“響き”を損なうことなく、ピアノ

との調和も図れるようになるのです。

ツィンマーマンが10歳で始めたこと

ドイツの正統派ヴァイオリニスト、フランク・ペーター・ツィンマーマン。

彼は、バッハの無伴奏を弾けるようになるために、10歳の頃からイザイの無伴奏を

練習していました。

「バッハよりイザイの方が難しいのでは?」と思われるかもしれません。

バッハの無伴奏では、メロディーとしての音程、重音としての音程、開放弦の固定

された音程――この三つ巴が発生します。これらの音程をどう折り合いをつけるか、

それが課題です。

それに対して、イザイの無伴奏では完全4度、完全5度、完全8度という、選択の

余地のない確定的な音程が主軸にあります。単に弾き通すのではなく、一音いちおん

確認しながら、こうした音程の確定方法を完璧に習得することで、それを基盤として

バッハの複雑な音程調整も、安定して確実に行えるようになるのです。

ツィンマーマンは、この「“響き”による音程習得」の本質を理解していたので

しょう。

“響き”が、すべてを変える

“響き”によるヴァイオリンの音程の取り方を学ぶと、何が起こるのでしょうか。

まず、音程が驚くほど安定します。信号機の色を見分けるように、正しい音程が

「見える」ようになります。

その変化は音程だけにとどまりません。“響き”で音程を取るためには、

正しい“響き”を聴き取ることが求められます。そのためには、弓の圧力、速度、

角度が適切でなければなりません。

つまり、“響き”を学ぶことで、運指も運弓も、自ずと洗練されていくのです。

数週間で実感できる変化

何年もかかりません。経験や年齢を問わず、数週間から1〜2ヶ月で、“響き”を

聴き分けられるようになってきます。

すると、その瞬間から、あなたのヴァイオリン演奏は変わり始めます。

「今日は調子がいい」が、毎日続く。

これは、決して大げさではなく、"響き"に基づくヴァイオリン本来の音程の取り方を

学べば、誰にでも起きる変化なのです。

詳しくは、ブログ記事

『メロンパンを美味しくするには――ヴァイオリンの真の上達』もご覧ください。

本当の上達のために

イワモト ヴァイオリン教室では、こうしたヴァイオリン本来の音程の取り方を、

基礎から丁寧に指導しています。ピアノやチューナーに頼らず、ヴァイオリンの

響きを聴いて音程を取る伝統的な方法を、趣味で習う方から専門家を目指す方まで、

すべての方に本格的な音色と正確な音程で演奏するための技術をお伝えしています。

東京都狛江市にある美しい音色・正しい音程・伝統の奏法重視の

「イワモト ヴァイオリン教室」

住所(狛江教室):〒201-0003 東京都狛江市和泉本町2-31-4メイプルビル301

営業時間 :10:30~23:30(日・月・水・木・土)